Weekly Commits #6 현금과 빈곤, 일을 즉시 잘하는 법, Cluely의 마케팅

현금과 빈곤, 일을 즉시 잘하는 법, Cluely의 마케팅

현금만으로는 만성빈곤을 바꾸지 못한다

미국은 지난 13년간 여러 도시에서 기본소득 성격의 ‘월 수천 달러 현금 지원’을 무작위 통제 실험(RCT)으로 진행했다. 저소득 국가에서 효과가 입증된 현금 지원 방식이 선진국의 만성 빈곤에도 통할지 검증하기 위해서였다.

결과는 기대와 달랐다. 건강, 스트레스, 고용, 아동 발달 같은 핵심 지표는 개선되지 않았다. 근로시간은 줄었지만 삶의 만족도나 정신건강 향상으로 이어지지 않았다.

현금은 재난, 임신, 가정폭력 피해, 출소 직후 같은 갑작스러운 위기 상황에서는 도움이 된다. 하지만 만성 빈곤의 근본적 해법인 교육, 의료, 주거 등 구조적 제도와 인프라 개선에는 효과가 미미하다는 점이 드러났다.

흥미로운 사실은 예상과 달리 술, 도박, 담배로 흘러간 돈이 거의 없었다는 것이다. 대신 주거, 교통, 육아, 부채 상환 등 현실적이고 건전한 지출이 늘었다. 그러나 이러한 합리적 소비조차 장기적인 지표 개선으로 연결되지는 않았다.

CSV 포맷으로 LLM이 데이터를 모두 확인하게 만들기

cameronwestladn.com에서:

바로 그때 모든 것이 딱 맞아떨어졌습니다. 만약 문제가 모델의 능력이 아니라 형식이었다면 어떨까요? CSV.

스프레드시트. 가장 지루한 형식이죠.

하지만 CSV의 핵심은 이겁니다: 행을 건너뛸 수가 없다는 것. 17번 행은 16번 행과 18번 행 사이에 반드시 존재합니다. 모델은 모든 셀을 채우거나, 아니면 명백히 비워둬야 합니다.

issue_number,title,priority_recommendation,assignee_recommendation,rationale 3847,"Fix auth timeout","","","" 3848,"Update docs","","",""채워지기를 외치는 빈 셀들. 모델은 그것들을 건너뛰면 바로 티가 나기 때문에 건너뛸 수 없었습니다.

갑자기, 100% 커버리지. 모든. 단 하나의. 이슈까지.

우리는 ~88% 커버리지에서 100%로 올라갔습니다. 더 나은 프롬프팅이 아니라, 더 나은 구조를 통해서 말이죠.

Cameron W.는 Github에서 개발 이슈를 가지고 와 AI가 우선순위를 할당하게 만드는 ClaudeCode 슬래시 명령어를 만들고 있었다. 그런데 Github에서 25개의 개발 이슈를 가지고 와도 AI가 25개의 이슈를 전부 검토하지 않고 일부를 건너뛰는 문제가 발생했다. 이 문제를 해결하기 위해 Camero가 프롬프트를 개선하고, 마크다운을 이용해 본 노력은 큰 소용이 없었다.

그러다 Cameron은 프롬프트 개선이 아닌 데이터 형식을 CSV로 지정함으로써 문제를 해결한다. CSV는 각 행의 구분이 명확하기 때문에 ClaudeCode는 모든 행을 전부 검토했고, 설령 검토하지 않더라도 빈 행으로 두었기 때문에 검토하지 않음을 쉽게 확인할 수 있었다.

생성형 AI의 확장이 AI 모델의 성능 개선이 아니라, 데이터 형식 같은 구조 개선을 통해 가능한 부분이 많이 숨겨져 있을 수도 있겠다는 생각이 든다.

일을 즉시 더 잘하는 방법

usefulfictions에서:

It’s a funny quirk of the human condition that sometimes simply asking, of a given task, “how would someone much, much better than me approach this?” immediately makes you better at it. Like, right away.

인간의 조건에서 나타나는 재미있는 특성 중 하나는, 어떤 과제에 대해 단순히 "나보다 훨씬, 훨씬 뛰어난 사람이라면 이것을 어떻게 접근할까?"라고 물어보는 것만으로도 즉시 그 일을 더 잘하게 된다는 점입니다. 정말로, 바로 그 순간에 말이죠.

LLM에게 '당신은 X분야의 전문가입니다.'라고 정의하는 것처럼 실제 사람에게도 적용된다는 것일까?

Cate Hall의 주장에 의하면, 나보다 더 잘하는 사람은 이 문제를 어떻게 접근할까? 라는 관점이 실질적인 업무 능력 향상의 도움을 준다는 것을 의미한다.

이건 Astro Teller의 10X is easier than 10%와 유사해보인다. 무언가를 10% 개선하는 것 보다 10X 개선하는 것이 더 쉬운 일일 수 있다. 10% 개선의 관점, 10X 개선의 관점, 100X 개선의 관점 등 관점을 바꾸어 생각하는 것이 일을 더 잘하게 하는 방법이다.

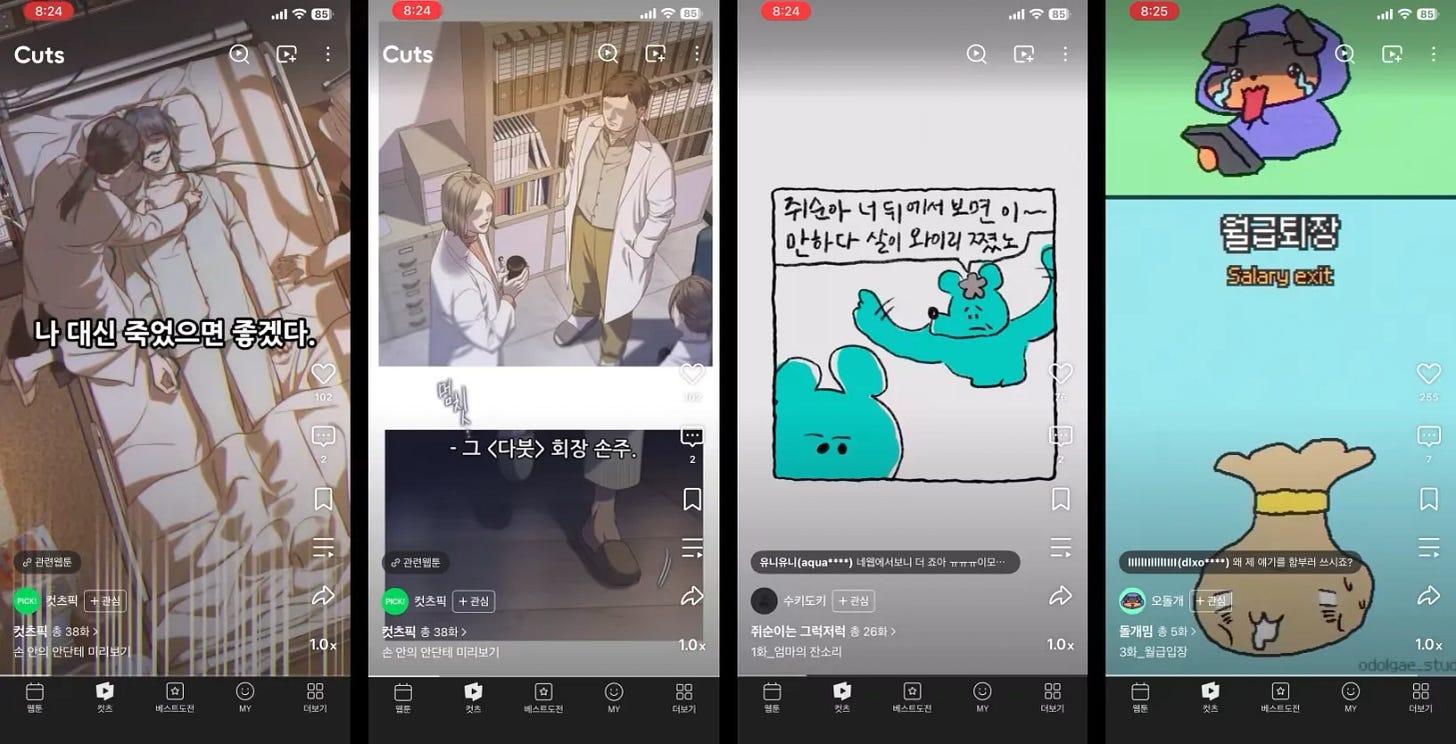

숏폼을 ‘전환’의 입구로 재해석한 네이버웹툰 ‘컷츠’

네이버웹툰이 앱에 ‘컷츠(Cuts)’를 추가하며 숏폼 경쟁에 합류했다. 하지만 다른 플랫폼과 달리 컷츠의 핵심 목표는 체류 시간이 아니라 작품 전환이다. 좌우 스와이프를 ‘작품 이어보기’로 고정하고, 하단 ‘관련 웹툰’ 버튼으로 즉시 진입을 유도한다. 숏폼을 단순 탐색이 아닌 ‘작품 선택 보조수단’으로 재정의한 셈이다. 이 방식은 유튜브 숏츠, 인스타그램 릴스와 달리, 흥미→작품 감상으로 이어지는 과정에서 클릭,검색 단계를 없애 이탈을 크게 줄였다.

흥미로운 점은, 네이버웹툰이 컷츠를 출시하기 전 이미 인스타그램 광고에서 유사한 방식을 시험했다는 것이다. 실제로 해당 광고를 통해 웹툰에 유입된 경험이 종종 있어서, 컷츠도 작품 진입로로 충분히 작동할 것 같다.

Reasoning 모델을 더 많이 사용하게 만드는 GPT-5

ChatGPT를 사용하는 사람들은 성능이 좋은 Reasoning 모델인 o3 모델보다 빠른 답변을 하는 4o를 주로 사용해왔다.

이건 4o 모델이 o3 모델에 비해 숫자가 높아 더 좋은 모델로 생각하기 쉽고(4>3), 4o 모델에 답변 시간이 o3에 비해 훨씬 빠르기 때문에 4o에 대한 선호가 높았다. OpenAI에 의하면, ChatGPT 유료 사용자 중에서 reasoning 모델인 o3를 사용하는 비율은 7%도 되지 않았다고 한다. 더 좋은 제품 경험을 제공해줄 수 있음에도 불구하고 이 경험을 사용자가 사용하지 않는다는 점은 OpenAI 측에 큰 골머리였을 것으로 생각한다.

이 문제를 해결하기 위해서 OpenAI는 GPT-5에 Auto 모델을 기본 모델로 추가했다. 사용자가 별도로 Reasoning 모델을 선택하지 않아도 사용자의 질문에 따라 쉽게 해결가능한 문제는 GPT-Instant로, Reasoning 모델을 사용해야 할 정도로 복잡한 문제는 GPT-5 Thinking을 선택하게 함으로써 최고의 제품 경험을 느끼게 만들었다.

선택을 하지 않아도 되는 UX적 개선으로, 최고의 제품 경험을 제공한 OpenAI의 방식이 인상적이다.

Cluely는 왜 마케팅에만 집중하는가?

ChatGPT의 GPT, Anthropic의 Claude와 같은 AI 모델은 6개월 마다 50%씩 좋아지고 있다. 이 상황에서 그래서 AI Wrapper 서비스들도 6개월 마다 50%씩 같이 좋아지고 있다.

이 상황에서 AI Wrapper 서비스들이 기술 개발과 R&D에 비용을 지불해 제품 성능을 10% 좋게 하는 것과 마케팅을 통해서 신규 유저 10%를 확보하는 것 중에서 무엇이 더 우선될까?

Cluely는 AI 기술은 항상 더 좋아질 것이고, 그 때까지 살아남아야 하기 때문에 이탈률이 90%가 넘더라도 마케팅에 투자한다. AI는 6개월 마다 50%씩 좋아질 것이고, 적어도 AI 영업이라는 분야에서는 Cluely가 독보적인 유저 수와 제품을 보유할 것이기에 Cluely는 마케팅에 투자한다. 모두가 비웃어도 더 좋아지는 미래에 시장을 미리 선점하기 위해 Cluely는 마케팅에 집중한다.

생각들

더 잘 진행하기 위해 노력해야 하는 것을 의도적으로 매번 생각해보아야 한다.

사람들은 물건을 살 때는 능숙하지만, 정작 처분할 때는 서툰 경우가 많다.

작고 쉬운 일보다, 큰 임팩트를 낼 수 있는 어려운 과업이 오히려 팀을 더 몰입하게 만든다.