독립 선언, 자크 데리다

Declarations d'independance

이 글은 프랑스 철학자 자크 데리다가 1976년, 미국 독립 200주년을 기념하여 버지니아 대학교(샬러츠빌)에서 행한 강연입니다. 데리다는 원래 미국 독립선언문과 프랑스 인권선언문을 비교 분석해 달라는 초청을 받았지만, 준비가 여의치 않아 본래 주제를 다루지 못하게 되었습니다. 대신 그는 약속을 지키지 못한 상황 자체를 철학적으로 풀어가며 강연을 시작합니다.

먼저 솔직하게 말씀드리겠습니다. 저는 약속을 지키지 못할 것입니다.

죄송하지만, 오늘 오후 제가 다루기로 한 주제에 대해서는 우회적으로라도 말씀드릴 수가 없게 되었습니다. 저도 정말 아쉽습니다.

그렇다고 여러분께 해야 할 이야기를 그냥 넘기기도 싫어서, 변명 삼아 한마디만 하겠습니다. 제가 말하지 않을 것, 그리고 말하고 싶었던 것, 사실은 말했어야 할 것에 대해 잠깐 이야기해 보려 합니다.

한 가지는 확실히 해두겠습니다. 약속, 계약, 서약, 서명, 그리고 이 모든 것의 밑바탕에 늘 묘하게 깔려 있는 것, 즉 변명이라는 행위에 대해서는 반드시 여러분과 이야기 나눌 생각입니다. 이 점은 확인해 주실 수 있을 겁니다.

데리다는 ‘변명’을 단순히 잘못을 사과하는 말이 아니라, 약속이나 서명처럼 말하는 순간 무언가가 실제로 일어나는 행위로 보고 있습니다. “미안합니다”라고 말하면 그 말 자체가 관계를 바꾸는 것처럼, 변명도 하나의 행위라는 것입니다. 이 점이 이후 논의의 출발점이 됩니다.

로저 샤턱은 저를 초청하면서, 하필 이 자리에서 미국 독립선언문과 프랑스 인권선언문에 대한 “텍스트 분석”, 그러니까 철학과 문학을 아우르는 분석을 해보라고 제안했습니다. 쉽게 말해, “비교문학”이라는 좀 엉뚱한 학문 분야에서 전문 학과들이 쉽게 건드리지 않을 대상을 비교문학적으로 다뤄 보라는 거였죠.

처음엔 당황했습니다. 부담스러운 제안이었어요. 아무런 준비가 안 되어 있었고, 이전에 이런 분석을 해본 적도 없었으니까요. 물론 그 주제가 흥미롭고 꼭 필요한 작업이라는 점은 누가 봐도 분명했지만요.

하지만 곰곰이 생각해 보니, 시간과 체력만 된다면 한번 해보고 싶었습니다. 적어도 제가 다른 작업에서 써먹어 온 개념 틀을 이 두 선언문에 적용해서 시험해 볼 수 있겠다 싶었거든요. “언어 행위(speech act)”라는 비판적 문제틀, “수행적(performative)” 글쓰기 이론, 서명과 계약, 고유명, 정치·학술 제도에 관한 이론 같은 것들 말입니다. 이런 개념 틀은 이미 다른 “대상들”, 이른바 “철학적” 텍스트든 “문학적” 텍스트든 다양한 곳에서 유용하게 쓰인 바 있었으니까요.

수행적(performative)은 영국 철학자 J. L. 오스틴이 제안한 개념으로, ‘사실을 기술하는 말(constative)’과 달리 ‘말함으로써 행위를 수행하는 말’을 가리킵니다. 예를 들어 ‘선전포고합니다’라고 말하는 것은 전쟁 상태를 보고하는 게 아니라, 말 자체가 선전포고라는 행위가 됩니다. 데리다는 이 구분이 독립선언문에서 어떻게 작동하는지를 묻고 있습니다.

솔직히 말하면, 두 선언문과 거기 담긴 두 역사적 사건에 대한 본격적인 법·정치적 연구까지 시도하기는 제 능력 밖의 일입니다. 하지만 적어도 이 텍스트들을 예로 삼아, 겉보기엔 덜 정치적인 자료를 대상으로 다른 곳에서 다듬어 온 몇 가지 질문을 예비적으로나마 가다듬어 볼 수는 있겠다 싶었습니다.

그리고 그 많은 질문 중에 오늘 오후, 이 자리에서 제가 꺼내려는 건 딱 하나입니다. 이곳은 버지니아의 대학교로, 독립선언문 200주년을 그 어느 곳보다 뜻깊게 기념한 곳이죠(이 200주년 기념이라는 주제가 이미 분위기를 잡아 주는데, 곧 이야기할 또 다른 기념일, 또 다른 탄생과도 맞닿아 있습니다).

또 다른 기념일은 니체의 생일을 가리킵니다.

제가 던지려는 질문은 바로 이것입니다. 하나의 제도를 세우는 선언 행위에 서명하는 사람은 누구이며, 그 서명에 쓰이는 이른바 고유명이란 대체 무엇인가?

서명은 단순히 이름을 적는 행위가 아닙니다. ‘내가 이 내용에 책임진다’는 약속을 몸으로 각인하는 행위입니다. 계약서에 서명하면 그 순간부터 법적 구속력이 생기듯, 서명은 말을 행위로 전환하는 결정적 장치입니다. 데리다는 이 행위가 독립선언문에서 특히 역설적인 구조를 띤다고 봅니다. 아직 존재하지 않는 국가가 자기 자신의 탄생 문서에 서명한다는 것은 무엇을 의미하는가?

이러한 행위는 사실 확인이나 서술의 영역으로 돌아가지 않습니다. 그것은 수행합니다. 실행하고, 완수하며, 스스로 말하는 바를 실제로 해냅니다. 적어도 그것이 이 행위의 의도된 구조입니다.

이런 행위가 자신의 서명자로 추정되는 사람, 그러니까 그 행위를 만들어내는 데 참여하는 개인이든 집단이든 그 주체와 맺는 관계는 이른바 “사실 확인적(constative)” 유형의 텍스트와는 다릅니다. 엄밀히 말해 순수하게 사실만 확인하는 텍스트라는 것이 존재하는지, “과학”이나 “철학”이나 “문학”에서 그런 것을 찾을 수 있는지부터가 의문이지만요.

하나의 제도, 헌법, 국가를 세우는 선언은 서명자가 자기 자신을 걸 것을 요구합니다. 서명은 제도를 세우는 행위와, 언어 행위이자 글쓰기 행위로서의 그 행위와 연결되어 있으며, 이 연결에는 우연히 그렇게 된 것이라고는 전혀 없습니다. 이 결합은 쉽게 떼어낼 수 없는데, 적어도 과학 텍스트에서처럼 쉽게는 안 됩니다. 과학 텍스트에서는 발화의 가치가 저자의 이름으로부터 분리되거나 스스로 끊어지며, 본질적인 위험 없이 그렇게 할 수 있고, 오히려 객관성을 주장하려면 반드시 그래야 하니까요.

원칙적으로 하나의 제도는, 그 역사와 전통 속에서, 그 항구적인 직무 체계 속에서, 따라서 바로 그 제도성 자체 안에서, 자신의 생산에 참여했던 경험적 개인들로부터 독립해야 합니다. 어떤 의미에서 제도는 그들을 애도하거나 그들의 부재를 받아들여야 하며[faire son deuil], 그들을 기념할 때조차, 아니 기념할 때야말로 더욱 그래야 합니다.

“faire son deuil”은 프랑스어로 ‘애도를 마치다’, 즉 상실을 받아들이고 그로부터 독립하는 과정 전체를 가리킵니다. 데리다 철학에서 이 표현은 특별한 무게를 지닙니다. 제도가 설립자를 ‘애도해야 한다’는 것은, 제도가 살아남으려면 창시자 개인에게서 벗어나야 한다는 역설을 압축한 것입니다. 미국이라는 국가가 제퍼슨이나 워싱턴 없이도 존속해야 하는 것처럼, 제도는 자신의 창시자를 기념하되 동시에 그들 없이 작동해야 합니다.

그런데 정확히 제도를 세우는 언어의 구조 때문에, 제도의 설립 행위는, 기록으로서의 행위이자 동시에 수행으로서의 행위는, 자기 안에 서명을 간직하고 있어야 합니다.

그런데 정확히 누구의 서명일까요? 이런 행위에 실제로 서명하는 사람은 누구이며, 여기서 “실제로[effectif]”라는 말은 대체 무슨 뜻일까요? 같은 질문이 연쇄 반응처럼 퍼져 나가면서, 같은 진동에 영향받는 모든 개념을 흔들어 놓습니다. 행위, 수행성, 서명, “현재 시점의” “나”와 “우리” 등등.

여기서는 신중할 필요가 있고, 세부 사항에도 주의를 기울여야 합니다. 여러분의 독립선언문 안에 존재하는 여러 층위를 구별해 봅시다.

제퍼슨을 예로 들어 보겠습니다. 선언문의 초안[projet], 즉 “초고”의 “기초자[rédacteur]”인 제퍼슨 말입니다. 지금 제 눈앞에 그 복사본이 있습니다. 그를 선언문의 진정한 서명자라고 생각할 사람은 아무도 없을 겁니다. 법적으로 보면, 그는 글을 쓰기는 했지만 서명한 것은 아닙니다. 제퍼슨은 대표자들을 대리한 것이고, 그 대표자들이 자기들이 하고 싶은 말을 글로 정리해 달라는 임무를 그에게 맡긴 것입니다. 그는 생산적이거나 창시적인 의미에서 “쓴” 것이 아니라, 그저 “기초한” 것뿐입니다. 마치 비서가 편지를 작성할 때, 그 정신을 불어넣어 주거나 심지어 내용을 불러 주는 사람이 따로 있는 것처럼요.

제퍼슨은 제3대 미국 대통령이자 미국 독립 선언서의 기초자입니다.

게다가 이렇게 초안을 작성한 뒤, 제퍼슨은 그것을 자신이 한동안 대리했던 사람들에게 제출해야 했습니다. 그 사람들 역시 대표자, 즉 “총회에 모인 합중국의 대표자들”이었죠. 제퍼슨이 일종의 선발 필기자 역할을 한 이 “대표자들”은 선언문의 초안을 수정하고, 교정하고, 비준할 권한을 갖고 있었습니다.

그렇다면 그들이 최종 서명자라고 할 수 있을까요?

이 편지, 이 문자 그대로의 선언문이 초안 상태에서 얼마나 꼼꼼한 검토와 심사를 거쳤는지, 그 모든 대표 기관들 사이에서 전달되지 못한 채 얼마나 오래 머물고 유보되었는지, 그리고 제퍼슨이 그 과정을 얼마나 초조하게, 얼마나 괴로워하며 감당했는지 여러분도 잘 아실 겁니다. 마치 제퍼슨이 혼자서 모든 것에 서명하는 꿈을 남몰래 꾸었던 것처럼요.

“대표자들” 자신은 어떨까요? 그들도 서명하지 않습니다. 적어도 원칙적으로는 그렇습니다. 왜냐하면 여기서 권리는 나뉘어 있으니까요. 사실상 그들은 서명합니다. 하지만 법적으로 따지면, 그들은 자기 자신을 위해 서명하는 동시에 다른 사람들을 “대신하여” 서명하는 것입니다. 그들은 서명을 위한 위임, 즉 대리 권한을 부여받은 것이죠[ils sont délégation ou procuration de signature]. 그들은 말하고, “선언하고”, 스스로를 선언하며, “~의 이름으로” 서명합니다. “이에 우리, 총회에 모인 합중국의 대표자들은, 이 [...] 선량한 인민의 이름으로 그리고 그 권한에 의하여 [...] 자유롭고 독립된 국가로서...”

법적으로 보면, 진정한 서명자는 인민, “선량한” 인민입니다(이 “선량한”이라는 수식어는 결정적인 디테일인데, 의도와 서명의 가치를 보증하는 역할을 하기 때문입니다. 하지만 그런 보증이 무엇 위에, 누구 위에 근거를 두고 있는지, 혹은 스스로 근거를 세우는지는 뒤에서 살펴보겠습니다). 자유롭고 독립되었다고 스스로를 선언하는 것은 바로 이 “선량한 인민”이며, 그것은 대표자들의, 그리고 대표자들의 대표자의 중개를 통해 이루어집니다.

이 선언 행위에서 독립이 확인되는 것인지 아니면 만들어지는 것인지, 그것은 결정할 수 없습니다. 바로 그 결정 불가능성이야말로 흥미로운 것이고, 이런 선언 행위가 가진 힘이자 힘의 쿠(coup)입니다.

“coup”는 원어 그대로 “쿠(coup)”로 옮겼습니다. 이 단어는 “일격”, “절단”, “타격” 등 다양한 뜻을 가지며, “쿠데타(coup d’état)”나 “사후적으로(après coup)” 같은 표현에서 보듯 다른 언어로 온전히 옮기기 어렵습니다. 데리다는 이 글 전체에서 “힘의 쿠(coup de force)”라는 표현을 반복하는데, 이는 법 바깥의 힘이 법을 창설하는 역설적 순간을 가리킵니다. 법은 힘에 의해 세워지지만, 일단 세워지면 그 힘을 법적인 것으로 소급 인정합니다.

이 대표자들의 대표자로 이어지는 사슬을 끝까지 따라가지 못했는데, 더 따라가면 이 필연적인 결정 불가능성은 한층 더 복잡해집니다. 선량한 인민이 이미 사실상 해방되어 있었고, 선언문을 통해[par] 그 해방의 사실을 진술하는 것일까요? 아니면 오히려 이 선언문에 서명하는 바로 그 순간에, 서명이라는 행위를 통해[par] 비로소 해방되는 것일까요?

이것은 해석의 모호함이나 난점의 문제가 아닙니다. 해결을 향해 나아가고 있는 도중의 문제가 아닙니다. 관련된 행위들의 구조와 사건들의 중층적 시간성 앞에서 분석이 난관에 봉착하는 문제도 아닙니다. 수행적 구조와 사실 확인적 구조 사이의 이 모호함, 이 결정 불가능성은 원하는 효과를 만들어내기 위해 반드시 필요합니다. 여기서 위선이라고 부르든, 애매함이라고 부르든, 결정 불가능성이라고 부르든, 허구라고 부르든, 이것은 권리 그 자체의 정립이나 위치 설정에 본질적인 것입니다. 저는 한 걸음 더 나아가 말하겠습니다. 모든 서명이 이와 같은 영향 아래 놓여 있다고요.

그렇다면 여기서 자기 자신을 걸고, 오직 자기 자신만을 걸면서 서명하는, 자신의 선언문에 서명하게 하는 주체는 바로 “선량한 인민(good people)”입니다. 선언문의 “우리”는 “인민의 이름으로” 말합니다. 그런데 이 인민은 존재하지 않습니다. 이 선언 이전에는 하나의 실체로서 존재하지 않습니다. 그 자체로는 존재하지 않습니다. 만약 인민이 자유롭고 독립된 주체로서, 서명할 수 있는 자로서 스스로를 탄생시킨다면, 그것은 오직 서명이라는 행위 안에서만 성립합니다. 서명이 서명자를 발명하는 것입니다. 이 서명자는 자기 자신의 서명 끝에 도달한[parvenu au bout] 다음에야, 이렇게 말할 수 있다면, 일종의 놀라운 소급 효과를 통해 비로소 스스로에게 서명할 권한을 부여할 수 있습니다. 최초의 서명이 서명자에게 서명할 권한을 줍니다. 이런 일은 매일 일어나지만, 그것은 놀라운 일입니다. 이런 유형의 사건을 떠올릴 때마다 저는 프랑시스 퐁주의 「우화(Fable)」를 생각합니다.

“~로(par)라는 말로 이 텍스트는 시작되니 / 그 첫 줄이 진실을 말한다...[Par le mot par commence donc ce texte / Dont la première ligne dit la vérité...]”

프랑시스 퐁주(Francis Ponge, 1899–1988)는 프랑스 시인으로, 사물의 본질을 언어로 포착하려 한 독특한 작가입니다. 데리다는 퐁주에 관한 장편 에세이 「시뇨퐁주(Signéponge)」를 쓰기도 했습니다. 「우화(Fable)」는 “~로(par)”라는 단어로 시작하면서 동시에 “이 텍스트는 ~로라는 말로 시작된다”고 선언하는 자기지시적 시입니다. 시의 첫 줄이 자기 자신의 시작에 대해 말하는 구조, 즉 ‘말이 스스로를 낳는’ 구조가 독립선언문에서 ‘서명이 서명자를 발명한다’는 데리다의 논점과 정확히 겹칩니다.

서명하면서, 인민은 이렇게 말합니다. 그리고 자신이 말하는 바를 행합니다. 다만 자신의 대표들의 개입을 통해[différant par] 차이를 두고 지연시키면서 그렇게 하는데, 그 대표들의 대표성은 서명에 의해서만, 따라서 사후에[après coup] 비로소 온전히 정당화됩니다.

“différant”은 데리다의 핵심 개념인 “차연(différance)”의 현재분사형입니다. 이 개념은, ‘차이를 만들다(différer)’와 ‘지연시키다(différer)’라는 두 뜻을 동시에 품고 있습니다. 인민은 대표자를 통해 서명함으로써 자기 자신과 차이를 두고(다른 사람을 내세우고), 동시에 자기 자신의 등장을 지연시킵니다(서명이 완료된 뒤에야 비로소 ‘인민’으로서 존재하게 되므로).

“이제부터 나는 서명할 권리를 갖는다. 사실 나는 스스로에게 그 권리를 부여할 수 있었던 이래로 이미 그것을 가지고 있었던 셈이다. 나는 스스로에게 이름과 ‘능력’ 또는 ‘권한’을 부여한 것이다. 여기서 권한이란 서명의 위임을 통한 서명 능력을 뜻한다.” 하지만 이 미래완료 시제, 이 권리의 쿠(coup)(힘의 쿠라고 말하듯이)에 딱 맞는 시제는 선언되거나, 언급되거나, 고려되어서는 안 됩니다. 마치 그것이 존재하지 않는 것처럼 되어야 합니다.

법적으로 선언문 텍스트 이전에는 서명자가 없었습니다. 그리고 선언문 텍스트 자체가 자기 서명의 생산자이자 보증인으로 남아 있습니다. 이 놀라운 사건을 통해, 흔적의 구조를 함축하며 오직 현재의 자기 자신과의 불일치 덕분에[par] 가능해지는 이 우화를 통해, 서명은 스스로에게 이름을 부여합니다. 서명은 스스로를 위한, 자기 자신에게서 자기 자신으로의 신용 한도를 열어 줍니다. 서명이 단 한 번의 힘의 쿠로 스스로에게 신용을 부여하거나 연장하는 순간, 여기서 자아는 모든 격(주격, 여격, 대격)으로 솟아오릅니다.

데리다는 여기서 ‘신용(crédit)’이라는 단어를 경제적 의미(신용 대출)와 철학적 의미(믿음, 신뢰) 양쪽으로 동시에 사용하고 있습니다. 서명이 자기 자신에게 ‘신용을 개설한다’는 것은, 아직 존재하지 않는 주체가 스스로에게 미래의 정당성을 선불로 부여한다는 뜻입니다.

이 힘의 쿠(coup)는 동시에 글쓰기의 쿠이며, 글쓰기에 대한 권리이기도 합니다. 힘의 쿠가 권리를 만들고, 권리 또는 법을 세우고, 권리를 부여하고, 법에 빛을 가져다주며, 법을 탄생시킵니다[donne le jour à la loi]. 법에 빛을 가져다주고, 법을 탄생시킨다고 했는데, 모리스 블랑쇼의 「그날의 광기」를 읽어 보시기 바랍니다.

“donne le jour à la loi”는 직역하면 “법에 낮(빛)을 준다”이자 동시에 “법을 낳는다(출산하다)”라는 뜻입니다. 모리스 블랑쇼(Maurice Blanchot, 1907–2003)는 프랑스 작가이자 문학 이론가로, 데리다와 깊은 지적 교류를 나눈 인물입니다. 「그날의 광기(La Folie du jour)」(1973)는 법 앞에 선 주체가 자기 경험을 증언하라는 요구를 받지만, 그 증언 자체가 불가능한 구조를 그리는 작품입니다. 데리다가 이 작품을 소환하는 이유는, 법의 탄생(le jour de la loi)과 광기(la folie)가 얽히는 구조가 독립선언문의 역설 — 법 이전에 법을 세우는 행위 — 과 공명하기 때문입니다.

이 전대미문의 일이 동시에 일상적인 일이기도 하다는 사실 때문에, 이 행위의 독특한 맥락을 잊어서는 안 됩니다. 이 경우에는 식민지적 부권 혹은 모권의 유대를 “해소”하면서, 또 다른 국가적 서명이 지워져야 했습니다. 읽어 보시면 확인하시겠지만, 이 “해소” 역시 사실 확인과 수행을 분리할 수 없이 뒤섞은 채 이루어집니다. 오늘날 모든 미국 시민의 서명은 사실상으로도, 법적으로도 이 불가결한 혼동에 의존하고 있습니다. 여러분 나라의 헌법과 법률은 서명을 보증하며, 마찬가지로 여러분의 여권도, 이 나라에 낯선 주체와 인장의 유통도, 편지도, 약속도, 결혼도, 수표도 보증합니다. 이 모든 것에 기회나 보호처나 권리가 주어질 수 있습니다.

그런데도, 무대 뒤에는 또 다른 심급이 아직 버티고 있습니다. 또 다른 “주체성”이 이 서명의 생산을 보증하기 위해 여전히 서명하러 오고 있습니다. 요컨대, 이 과정에는 부서(contresignature)만이 있을 뿐입니다. 부서가 있기 때문에 여기에 차연(différance, 차이를 두면서 동시에 지연시킨다는 뜻의 데리다 고유 개념)의 과정이 있지만, 모든 것은 그 순간의 시뮬라크르(원본 없는 모사, 실재하지 않지만 실재처럼 작동하는 것) 안에 집중되어야 합니다.

부서(contresignature)는 이미 이루어진 서명을 사후적으로 승인·보증하는 또 다른 서명을 의미합니다.

미국의 “선량한 인민(good people)”이 스스로를 부르고, 스스로를 독립되었다고 선언하는 것은 여전히 “~의 이름으로”입니다. 바로 자기 자신에게 서명하는 정체성을 발명하는 그 순간에 말입니다. 그들은 자연법의 이름으로, 그리고 신의 이름으로 서명합니다. 그들은 자연법 위에 제도적 법률을 정립하며, 동시에 같은 쿠로(해석을 통한 힘의 쿠) 자연의 창조자인 신의 이름으로 그렇게 합니다. 신은 사실상 인민의 의도의 올바름과 인민의 통일성과 선량함을 보증하러 옵니다. 신이 자연법을 세우고, 따라서 수행적 발화를 사실 확인적 발화로 제시하려는 이 모든 게임을 근거 짓습니다.

감히 여기 샬러츠빌에서, 여러분의 독립선언문 첫 구절을 읽어 드려도 될까요?

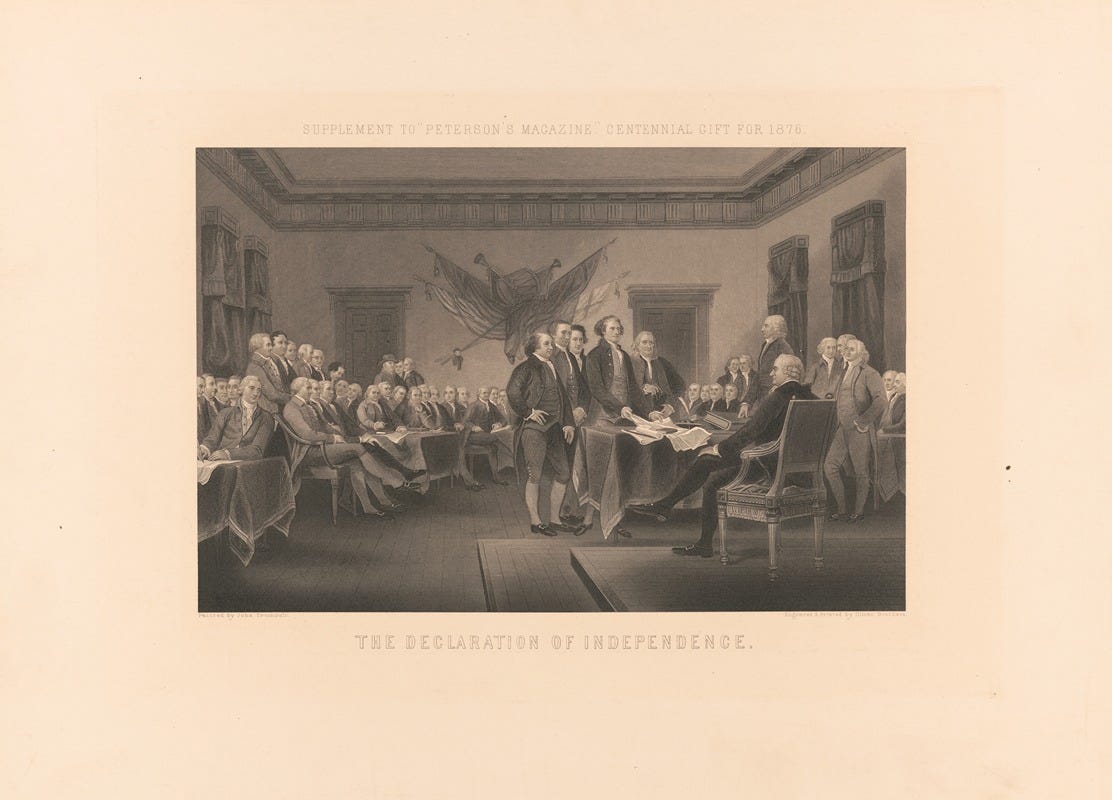

미국 독립선언문(The Declaration of Independence)은 1776년 7월 4일 대륙회의(Continental Congress)에서 채택된 문서로, 영국 왕실로부터의 독립을 공식 선언합니다. 전문(preamble)에서 자연권 사상을 천명하고, 본문에서 영국 왕 조지 3세의 폭정을 열거한 뒤, 결문에서 독립을 공식 선언하는 3부 구조로 되어 있습니다. 토머스 제퍼슨이 초안을 작성했고, 벤저민 프랭클린과 존 애덤스 등이 수정에 참여했습니다. 데리다가 아래에서 인용하는 것은 전문과 결문입니다.

“인류의 역사에서 한 민족이 다른 민족과의 정치적 결합을 해체하고, 세계의 여러 나라 사이에서 자연법과 자연의 신의 법이 부여한 독립, 평등의 지위를 차지하는 것이 필요하게 되었을 때, 인류의 신념에 대한 엄정한 고려로써 독립을 요청하는 여러 원인을 선언할 수밖에 없게 되었다. 우리는 다음과 같은 사실을 자명한 진리로 받아들인다. 즉 모든 사람은 평등하게 창조되었고, 창조주는 몇 개의 양도할 수 없는 권리를 부여했으며 [...].”

[영문 원문] “When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them [...]. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights [...].”

그리고 마지막 부분은 이렇습니다. “이에 우리, 전체 회의에 모인 합중국의 대표들은, 우리의 공정한 의도를 세계의 최고 심판에 호소하는 바이며, 이 식민지의 선량한 인민의 이름과 권능으로써 엄숙히 발표하고 선언하는 바이다. 이 연합한 제 식민지는 자유롭고 독립된 국가이며, 당연한 권리로써 그래야 마땅하다 [...].”

[영문 원문] “We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States [...].”

“자유롭고 독립된 국가이며, 당연한 권리로써 그래야 마땅하다(are and of right ought to be)”. 여기서 “이며(and)”는 두 가지 담론 양식, 즉 있음(to be)과 마땅함(ought to be), 사실 확인과 규범, 사실과 권리를 연결하고 결합합니다. 그리고 이 “이며”가 곧 신입니다. 자연의 창조자이면서 동시에 심판자, 있는 것(세계의 상태)과 있어야 할 것(우리 의도의 올바름)에 대한 최고 심판자 말입니다. 최고 심판자의 차원에서 판단의 심급은, 사실과 법을 말하는 최종 심급입니다.

이 선언문을 열렬한 신앙 고백으로 이해할 수도 있고, 정치적·군사적·경제적 힘의 쿠에 필수불가결한 위선으로 이해할 수도 있습니다. 아니면 더 단순하게, 더 경제적으로, 하나의 동어반복이 분석적으로 그리고 논리적으로 전개된 것으로 이해할 수도 있습니다. 이 선언이 의미와 효력을 가지려면, 최종 심급이 있어야 합니다. 신은 이 최종 심급, 이 궁극적 서명을 가리키는 이름이며, 그중 가장 좋은 이름입니다. 특정한 맥락(이러저러한 국가, 이러저러한 종교 등)에서만 가장 좋은 것이 아니라, 일반적으로 가장 좋은 이름 중의 가장 좋은 이름입니다. 그런데 이 (가장 좋은) 이름은 또한 고유명이어야 합니다. 신은 가장 좋은 고유명이며, 고유명 중에서 가장 좋은 것입니다[Dieu est le nom propre le meilleur]. 하지만 “신”이라는 이름을 “가장 좋은 고유명”이라는 일반적 기술(description)로 치환할 수는 없습니다[On ne peut pas remplacer “Dieu” par “le meilleur nom propre”]. “신”은 바로 그 자리에서, 바로 그 이름으로만 작동합니다.

제퍼슨은 이것을 알고 있었습니다. 비서이자 기초자로서, 그는 대리합니다. 그는 “대표자들”을 대리하고, 그 대표자들은 자신들이 이름으로 말하는 인민의 대표자이며, 인민 자신은 (자신의 의도의 올바름에 더하여) 자연법의 이름으로 스스로에게 권한을 부여하고 자신의 대표자들에게 권한을 부여하는데, 그 자연법은 심판자이자 창조자인 신의 이름 안에 새겨져 있습니다.

그가 이 모든 것을 알고 있었다면, 왜 괴로워했을까요? 대표자들의 대표자, 그 대표자들이 또다시 무한히, 신에 이르기까지 다른 대리 심급들을 대표하는, 그런 대표자의 대표자가 도대체 무엇 때문에 괴로웠을까요?

분명 그는 자기 텍스트에 집착했기 때문에 괴로워했습니다. 자기 글이, 자기 자신이 수정되고, 교정되고, “개선”되고, 특히 동료들에 의해 단축되는 것을 보는 일은 그에게 매우 고통스러웠습니다. 자기 이름으로, 자기 고유명으로 쓰는 것이 아니라 단지 대리로, 다른 사람을 대신하여 쓸 뿐이라는 것을 아는 사람에게 상처와 훼손의 감정이란 있을 수 없어야 합니다. 그런데도 위임 속에서 그 상처가 지워지지 않는다면, 그것은 일이 그렇게 단순하지 않기 때문입니다. 대표의 구조도, 서명의 위임도 그렇게 단순하지 않습니다.

누군가가 바랐습니다. 여기서는 제퍼슨이라고 해둡시다(하지만 신이라고 해도 되지 않을까요?). 그는 미국이라는 인민이 제도로 세워지는 바로 그 쿠를 통해, 자기 고유명 또한 함께 세워지기를 바랐습니다. 국가의 이름(nom d’État)으로서 말입니다.

“국가의 이름(nom d’État)”은 “쿠데타(coup d’État)”와 같은 통사 구조를 따르고 있습니다. 즉 단순히 “국가의 이름”이 아니라, “쿠데타”가 “국가에 대한 일격”이듯이, “국가에 대한/국가를 통한 명명”이라는 뉘앙스를 담고 있습니다.

그가 성공했을까요? 저는 감히 판단하지 못하겠습니다.

여러분은 이 이야기를 저보다 잘 아실 겁니다. 프랭클린이, 자기 글이 “훼손”당했다고(이 단어는 제가(=데리다가) 쓴 것이 아닙니다) 괴로워하는 제퍼슨을 위로하려 했던 이야기 말입니다.

벤저민 프랭클린(Benjamin Franklin, 1706–1790)은 제퍼슨과 함께 독립선언문 기초위원회에 참여한 건국의 아버지입니다. 이 모자 장수 일화는 실제로 전해 내려오는 유명한 에피소드입니다. 또한 “간판(sign-board)”이라는 단어에 주목할 필요가 있습니다. “sign”은 영어에서 “간판”이자 “서명”이자 “기호”를 동시에 뜻합니다. 데리다가 이 일화를 선택한 것은 단순한 위로 에피소드로서가 아니라, 서명(sign/signature)의 철학적 문제와 직결되기 때문입니다.

그는 제퍼슨에게 모자 장수 이야기를 들려줍니다. 그 모자 장수(hatter)는 처음에 자기 가게 간판(sign-board)을 이렇게 구상했습니다. 모자 그림 아래에 이런 문구를 넣으려 했죠. “존 톰프슨, 모자 장수, 모자를 만들어 현금으로 판매합니다(John Thompson, hatter, makes and sells hats for ready money).”

한 친구가 “모자 장수(hatter)”를 지우라고 합니다. “모자를 만든다(makes hats)”고 써 있으니 굳이 필요 없지 않느냐는 거죠. 또 다른 친구는 “모자를 만든다(makes hats)”를 빼라고 합니다. 구매자 입장에서는 모자가 마음에 들기만 하면 누가 만들었는지는 관심 없으니까요. 이 “삭제(deletion)”는 특히 흥미롭습니다. 생산자의 서명 흔적을 지워 버리니까요. 세 번째 친구가, 지우라고 부추기는 건 언제나 친구들인데, “현금으로(for ready money)”를 빼라고 합니다. 당시 관행상 “현금 결제(cash)”가 당연했으니까요. 그러고는 같은 흐름으로 “모자를 판매합니다(sells hats)”도 지우라고 합니다. 모자를 공짜로 준다고 생각할 바보는 없을 테니까요. 결국 간판에는 그림 하나와, 모자 모양 아이콘 아래 고유명 존 톰프슨만 남았습니다. 그 외에는 아무것도 없습니다. 다른 장사를 상상해 볼 수도 있었겠죠. 우산 아래에, 혹은 구두 위에 고유명이 새겨진 간판을 말입니다.

이 일화는 제퍼슨이 어떻게 반응했는지에 대해서는 아무 말도 전하지 않습니다. 저는 그가 크게 갈등했으리라 상상합니다. 이 이야기는 그의 불행을 비추는 동시에 그의 가장 큰 욕망도 비추고 있었으니까요. 전체적으로 보면, 자기 텍스트가 완전히, 남김없이 지워지는 편이 오히려 나았을 것입니다. 합중국 지도 아래에 자기 고유명의 벌거벗은 알몸만 남기는 것, 즉 제도를 세우는 텍스트, 설립 행위, 서명하는 에너지만 남기는 것 말입니다. 그렇게 되면 바로 그 최종 심급의 자리에서 — 이 모든 일과 아무 상관도 없고, 그 ‘선량한’ 사람들의 이익을 위해 대체 누구를 또는 무엇을 대리한 것인지는 오직 신만이 알며, 아마 신 자신도 아랑곳하지 않을[s’en moque] 그 자리에서 — 신을 대신하여 제퍼슨 자신이 서명했을 것입니다. 자기 자신의 독립 선언에. 오직 그것을 하나의 진술로[en faire état] 남기기 위해서. 그 이상도 이하도 아닌, 딱 그만큼만.

“en faire état”는 ‘진술하다’, ‘사실로 제시하다’라는 뜻이지만, 동시에 “état”는 프랑스어로 ‘국가(État)’를 뜻하기도 합니다. 따라서 “en faire état”는 ‘그것을 하나의 국가로 만들다(en faire un État)’라는 의미를 은밀히 품고 있습니다. 제퍼슨의 자기 자신의 독립 선언은 곧 하나의 국가 만들기이기도 하다는 것, 이 말장난이 이 문단의 결정적 함축입니다.

질문은 남아 있습니다. 국가는 어떻게 만들어지거나 세워지는가, 국가는 어떻게 스스로를 만들거나 세우는가? 독립은? 스스로에게 법을 부여하고 스스로 서명하는 자율성은? 이 모든 서명 권한에 누가 서명하는가?

약속했음에도 불구하고, 저는 오늘 이 길로 들어서지 않겠습니다. 부담을 좀 덜어 제게 가깝지는 않더라도 덜 낯선 주제로 물러나, 여러분께 니체에 대해 말씀드리겠습니다. 그의 이름들, 그의 서명들, 그리고 그가 제도, 국가, 학술 장치와 국가 장치, “학문의 자유”, 독립 선언, 간판과 표지와 가르침[signes, enseignes, et enseignements]에 대해 품었던 생각들 말입니다. 한마디로, 오늘 샬러츠빌에서 몇몇 탄생일을 축하하며 니체를 이야기하겠습니다.